Nos últimos meses, o país tem assistido a uma série de episódios que expõem as fissuras profundas do racismo estrutural brasileiro — especialmente em espaços que se pretendem bastiões do pensamento crítico e da democracia, como as universidades públicas.

O caso recente da professora Érica Cristina, doutora em Literatura pela USP, cuja posse foi anulada pela Universidade de São Paulo mesmo após ter sido aprovada em primeiro lugar em concurso público, escancarou o funcionamento silencioso, porém constante, de um sistema que resiste à presença negra em lugares de prestígio e decisão.

Érica, mulher negra, doutora, pesquisadora de excelência, viu sua trajetória ser colocada sob suspeita por outros candidatos — não por falhas em seu desempenho, mas pelo incômodo que sua presença provocou. Essa reação é emblemática do que o filósofo Charles W. Mills denominou de Contrato Racial: um acordo não escrito, mas profundamente enraizado, que define quem é reconhecido como sujeito pleno de razão e poder, e quem é sistematicamente posicionado na periferia do reconhecimento.

:: Quer receber notícias do Brasil de Fato RJ no seu WhatsApp? ::

O Contrato Racial não é um pacto assinado — é uma estrutura mental e institucional que organiza as percepções sobre legitimidade, competência e autoridade. Ele opera na linguagem, nas normas e nas práticas invisíveis que delimitam o “lugar do negro” dentro das instituições. Quando uma pessoa negra adentra um território reservado à branquitude, o pacto se ativa — silenciosamente, mas de forma precisa — para tentar restabelecer o equilíbrio racial do poder.

A universidade como fronteira do contrato racial

A universidade pública brasileira é um campo onde o Contrato Racial manifesta-se com requinte e sofisticação. As exclusões não se dão apenas por meio de ofensas abertas, mas por microagressões, questionamentos epistemológicos e saberes hierarquizados. A branquitude universitária naturaliza o privilégio sob o véu da meritocracia e disfarça a exclusão sob o discurso da “excelência acadêmica”.

A professora Bárbara Carine, em seu livro E eu, não sou eu uma intelectual? (Editora Planeta, 2024), revela que o cotidiano das mulheres negras nas universidades é marcado pela constante necessidade de provar sua capacidade e de justificar sua permanência em espaços que lhes deveriam pertencer por direito. Como ela afirma, a intelectual negra é constantemente desafiada a “performar” uma competência sobre-humana — uma prova contínua de legitimidade num ambiente que a enxerga como exceção.

O caso da professora Carla Akotirene reforça esse cenário: mesmo sendo uma das mais reconhecidas pesquisadoras das epistemologias do Sul e do feminismo negro brasileiro, Carla enfrentou — e tornou público — o dilema de pedir exoneração da Prefeitura de Salvador para se dedicar integralmente à pesquisa e à docência, temendo a precariedade e o isolamento que a academia ainda impõe a corpos negros. Sua confissão é comovente porque traduz o medo estrutural de quem sabe que, dentro da universidade, o mérito negro não garante pertencimento.

Essas histórias se somam, num mesmo eixo, ao que Mills diagnosticou: a branquitude cria suas próprias regras de validade e moralidade — e as aplica seletivamente, de modo a perpetuar sua centralidade.

Minha trajetória pessoal é também uma leitura viva desse contrato. Venho da cultura Hip Hop, dos territórios populares e das lutas por dignidade e voz. Fui criador e primeiro diretor da ATICON – Associação Hip Hop Atitude Consciente, atuei no CEAP – Centro de Articulação das Populações Marginalizadas, e colaborei com o Grupo Cultural AfroReggae, a Cooperifa e a CUFA – Central Única das Favelas. Esses espaços moldaram uma liderança que nasceu do chão, não da abstração teórica.

Antes de me tornar professor universitário, fui educador pela cultura — escritor de literatura infantil, autor de O Rei Zumbi – Um Herói da Liberdade e Hip Hop – Consciência e Atitude. Sempre acreditei que a educação é mais potente quando nasce do território, da experiência vivida, do encontro com o outro.

Essa formação atravessada pela cultura e pela prática política é o que me move hoje como gestor público da educação. Por isso, quando me proponho a liderar a Universidade Federal do Sul da Bahia, faço-o a partir da compreensão de que governar uma universidade não é falar apenas com pares acadêmicos, mas com todas as vozes que compõem o território: prefeitos, comunidades quilombolas, povos originários, juventudes, movimentos sociais, servidores e estudantes.

São 60 municípios que abrigam ou se relacionam diretamente com a UFSB. Negar o diálogo com diferentes forças políticas é trair o próprio princípio da universidade pública: o de servir ao bem comum, e não a um grupo ideológico. A universidade é o espaço da pluralidade — e o gestor que não dialoga com a diferença não administra, apenas repete o mesmo circuito de privilégios que a história já consagrou.

Durante o processo eleitoral para a reitoria da UFSB, tenho experimentado, na prática, o funcionamento daquilo que Lourenço Cardoso, em O Branco Ante a Rebeldia do Desejo (2022), identifica como o “mal-estar da branquitude” diante da emancipação negra. Cardoso nos mostra que o branco não teme o negro em si, mas o negro desejante e autônomo, aquele que não aceita o lugar do outro, mas reivindica o direito de ser sujeito.

É esse desejo de autonomia que o contrato racial tenta conter. Por isso, um candidato negro retinto à reitoria de uma universidade federal causa mais espanto do que aplauso — e passa a ser alvo de microagressões, insinuações e campanhas de deslegitimação. Acusam-me de alianças políticas que jamais fiz, simplesmente porque dialogo com prefeitos de diferentes partidos. Para alguns, um negro que fala com todos os lados é um corpo fora do script: ou deve ser radical e isolado, ou deve se calar e obedecer.

O Contrato Racial não suporta a ideia de um negro que lidera e negocia. Ele tolera o ativista subalterno, mas teme o gestor. Essa distinção é crucial: o corpo negro “em luta” é aceito, o corpo negro “no comando” é intolerável.

Nesse processo, surgem colegas que reivindicam legitimidade pelo tempo, e não pela trajetória — que afirmam serem “ancestrais da educação” por terem trinta anos de vivência acadêmica, mas se esquecem de que liderança não é apenas um acúmulo de títulos, e sim a síntese complexa de escuta, prática, sensibilidade e coragem.

A experiência acadêmica é valiosa, mas sem atravessamento humano, político e territorial, torna-se estéril. Trinta anos de academia não equivalem a trinta anos de diálogo com o povo. E é esse o ponto cego de muitos que se julgam donos do saber: confundem tradição com autoridade, e tempo de serviço com capacidade de transformação.

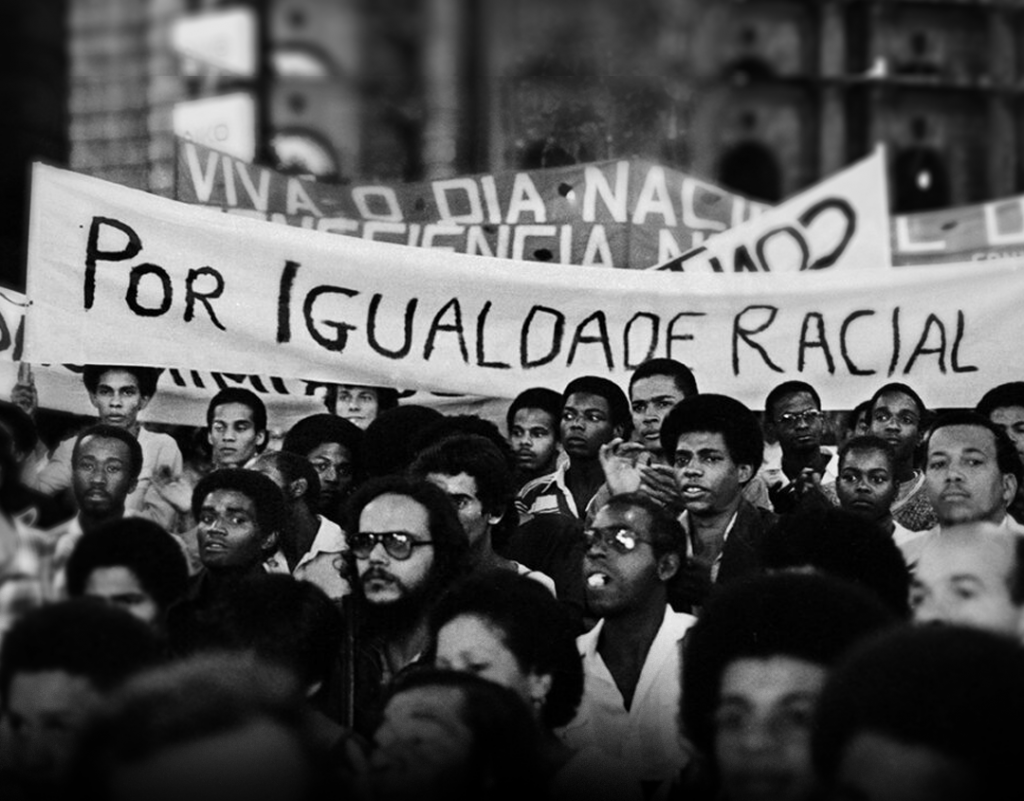

A presença negra nas universidades — seja de Érica, Bárbara, Carla ou minha — é um ato político que rompe o pacto silencioso da branquitude. Ela produz ruído, desloca certezas e obriga as instituições a se olharem no espelho.

Quando a branquitude é descentrada, o sistema reage: deslegitima, reinterpreta, distorce. É um mecanismo de autopreservação. Mas é também o sinal de que o velho contrato está ruindo.

É por isso que defendo uma UFSB mais viva — viva porque dialoga, porque respira o território, porque não teme a diferença. Uma universidade que reconhece que a pluralidade política e racial é sua força, não sua fragilidade.

Romper o contrato racial é transformar o espaço da universidade em lugar de reparação, de reciprocidade e de escuta real. É fazer da gestão um ato pedagógico e político, e da diversidade, um valor público.

O que está em jogo nas universidades brasileiras não é apenas quem ocupa os cargos de direção, mas que projeto de sociedade está sendo reproduzido. O Contrato Racial é o cimento invisível que sustenta a exclusão e naturaliza o privilégio. Ele se disfarça em concursos, bancas, protocolos, editais e regimes de poder. Mas a cada novo corpo negro que entra, fala, ensina e lidera, esse contrato é rasurado — e uma nova gramática do poder se insinua.

Essa gramática é a da escuta, da pluralidade, da sensibilidade e do compromisso ético com a transformação. Ela nasce da convergência entre teoria e prática, entre saber e fazer. E se há algo que a minha trajetória — da cultura Hip Hop à reitoria — ensina, é que o conhecimento é mais potente quando nasce do chão, quando se mistura com a vida e se devolve em forma de serviço público.

O racismo institucional pode tentar atrasar o curso da história, mas não pode detê-lo. E, como dizia Clóvis Moura, “a rebeldia é o motor da história dos oprimidos”. Seguimos rebeldes — não por vaidade, mas por necessidade. Porque enquanto houver contratos para garantir privilégios, haverá vozes negras para rompê-los.

*Richard Santos, também conhecido como Big Richard, é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), pioneiro da cultura Hip Hop no Brasil. Coordena o grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo (UFSB/CNPQ). Está lançando seu novo livro- Comunicação em Disputa: A Luta pelo Imaginário da América Latina na Era Trump (Editora Telha, 2024), no qual analisa os desafios da soberania simbólica latino-americana frente ao colonialismo midiático e digital.

**Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha do editorial do jornal Brasil de Fato.

Fonte ==> Brasil de Fato